聖武天皇(しょうむてんのう 在位 724年 〜 749年)、光明皇后ゆかりの美術工芸の御遺品を収蔵している正倉院

にも数多く御物として残されている象牙彫刻ですが、その硬さと粘りを特徴とする象牙は古(いにしえ)の匠をしても

細工には非常に高度な技(わざ)が求められました。 この細工の技(わざ)が職人の腕の世界、「 匠 」 の技にまで

持ち上げられたのは、はるか後世 江戸時代後期に伊勢出身といわれる牙角彫刻の職人「徳蔵」により創られた「左刃

(ひだりぱ)」の出現でした。 「左刃」の出現により日本の象牙彫刻は飛躍的な発展を遂げることになり、数多くの

名人、名品が生まれた明治の爛熟期を迎えます。 この 徳蔵 より「左刃」の彫技を伝授されたのが牙角彫刻の名工

山田潮月。 この 山田潮月 の高弟に 鵜澤春月 がいました。 明治の象牙彫刻爛熟期に「左刃」の技法を極め幾多

の象牙彫刻の銘品を生み 後継の 匠 を育て、名人と言われた 鵜澤春月 です。 この 鵜澤春月 の高弟に同じく明治

の象牙彫刻界で活躍をする 初代 駒田春之 がいました。 この 駒田春之 を曽祖父にもち、「左刃」の技(わざ)を

相伝された祖父 二代目 駒田柳水 、そしてその匠の技(わざ)を余すところなく受け継ぎ現代の象牙彫刻界の名工と

して活躍を続けた三代目 駒田龍抱(こまだ りゅほう:1924〜2013)。 この駒田龍抱を父に象牙彫刻を生業とする

一家に生を受け、十代後半より父に師事し厳しい指導のもと修業を積んで参りました。 駒田龍哉 作品の一部では

ございますが、ご高覧頂ければ大きい喜びでございます。

象牙彫刻師 駒田 龍哉 (こまだ りゅうや)

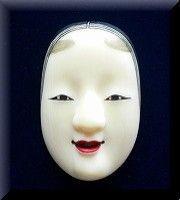

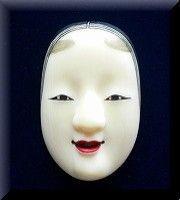

龍哉作品の 能面根付 『 小面 (こおもて) 』 『 小べし見 』 と 『 立 雛 』、 静 物 置 物 『 熊 野 』 他 を交互に表示しています。

|